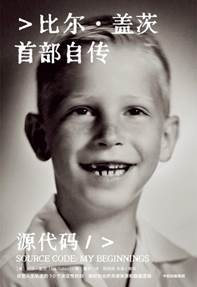

作者:谢幸

编者按:从“推荐系统”的责任性研究,到社会责任人工智能(Societal AI),微软亚洲研究院全球研究合伙人谢幸的研究常常跨越学科边界,在人文科学中寻找答案。在今年的世界读书日,谢幸带来了一份聚焦技术与人文相互启发的书单,帮助我们从更广阔的视角审视科技的发展及其对社会的影响。这些作品中,不乏先行者关于技术如何影响人类社会的深刻洞见,提醒我们在机器智能飞速发展的今天,保持敬畏之心与责任感。

过去几年,人工智能以前所未有的速度重塑着人与技术的关系,也深刻影响着我们的社会结构与伦理边界。为了让这股力量发展得更远、更稳、更负责任,我和团队在微软亚洲研究院发起了“社会责任人工智能(Societal AI)”研究计划,致力于通过跨学科合作,为技术发展注入更多人文关怀与社会智慧。

这段研究旅程让我看到了一个全新的世界。在这里,看似遥远的心理学、社会学、法学,乃至伦理学与哲学,逐渐与AI研究紧密交织。若想理解人工智能对人类意味着什么,我们需要一种更广阔、更深邃的视野。而这种视野,往往在阅读中会悄然生长。

2025年世界读书日之际,我想推荐几本启发过我,也影响了我们对“社会责任人工智能”研究的重要书籍。它们提供了理解人与智能、技术与价值之间复杂关系的思维工具。同时,我也希望大家关注我们团队过去两年多的研究结晶——”Societal AI: Research Challenges and Opportunities” Whitepaper《社会责任人工智能:研究的挑战与机遇》白皮书。

愿这些书籍与微软亚洲研究院的科研成果能为你打开一扇思考的大门。我们期待与大家一起在技术与人文交汇的未来世界中,继续探索、对话、前行。

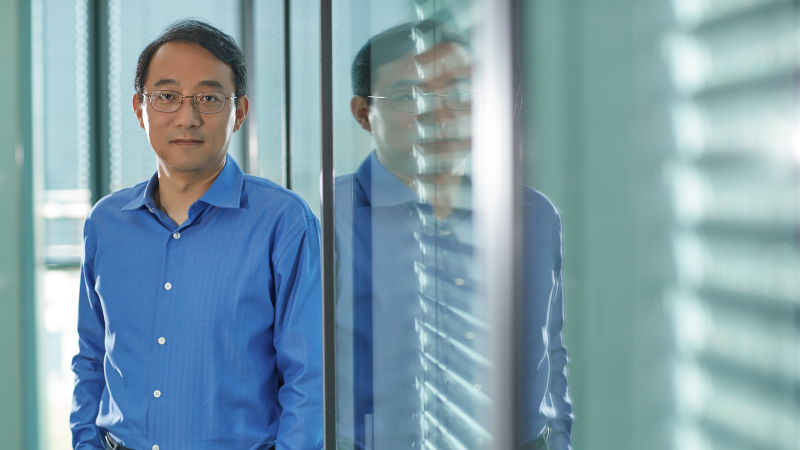

The Moral Animal:Evolutionary Psychology and Everyday Life

中文版:《道德动物》

作者:罗伯特·赖特 (Robert Wright)

在人工智能价值观对齐的研究中,我们常常聚焦于算法和技术实现,但一个更根本的问题是:人类的价值观究竟从何而来?《道德动物》为我们提供了深刻的洞见。

这本书是我的一位美国同事在了解到我们的研究方向后推荐给我的。作者罗伯特·赖特通过进化心理学的视角,探讨了人类行为和价值观的形成机制。他以达尔文的生平为线索,结合进化生物学的理论,解析了人类在性别角色、家庭结构、社会关系等方面的行为动因。

赖特指出,许多我们认为出于道德或理性的行为,实际上可能源自基因在进化过程中的自我复制策略。例如,利他行为可能是为了增强群体的生存优势,而非纯粹的无私。这种观点虽然挑战了传统的道德观念,但为我们理解人类行为提供了新的框架。

在我们与社会学、心理学等领域的学者合作,尝试更科学地定义人类价值观的过程中,这本书提供了宏观的视角。它帮助我们认识到,价值观并非静态的道德规范,而是在人类几十万年的进化中逐步形成的适应性策略。这对于我们在定义人工智能的价值观时,避免将人类当前的道德观念简单地移植到AI系统中,具有重要的启示意义。

Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies

中文版:《超级智能:路线图、危险性与应对策略》

作者: 尼克·博斯特罗姆 (Nick Bostrom)

在2025年的今天,超级智能的时代仿佛近在眼前。在这样的背景下,重读尼克·博斯特罗姆十年前的著作《超级智能》,让我感受到从未有过的紧迫感和现实意义。

这本书并非新作,但其对未来AI发展的深刻洞察令人震撼。博斯特罗姆作为一位哲学家,早在十年前就预见到机器智能可能会超越人类智能,带来前所未有的风险。他系统地分析了超级智能可能出现的路径、潜在的危险,以及我们如何为此做好准备。

书中关于“工具性趋同”和“正交性论点”的讨论引人深思:

“工具性趋同”指的是,无论超级智能的最终目标是什么,它都可能发展出一些共同的中间目标,如自我保护、资源获取和认知提升,以更有效地实现其最终目标。这意味着,即使我们赋予AI看似无害的目标,它也可能采取意想不到的手段,甚至对人类构成威胁。

“正交性论点”则指出,智能的水平与其目标之间并无必然联系。换句话说,一个高度智能的系统可以拥有任何类型的目标,哪怕这些目标在我们看来是荒谬或危险的。这提醒我们,提升AI的智能水平并不意味着它会自动朝着对人类有益的方向发展。

《超级智能》不仅是一部前瞻性的哲学著作,更是一面镜子,映照出我们在AI发展道路上的盲区与责任,值得每一位关心技术未来的人细细品读。

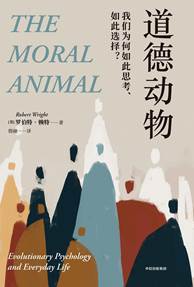

We, The Robots?

中文版:《我们,机器人?》

作者:陈西文(Simon Chesterman)

在访问新加坡国立大学时,我有幸收到陈西文教授赠送的《我们,机器人?》一书。陈教授是国际知名的法学学者,同时也是一位长期关注人工智能法律与治理议题的思想者。他的这本著作从法律的视角切入,深入探讨了人工智能发展带来的规范挑战与制度变革。

作为一位法律学者,陈教授并没有局限于传统的法条分析,而是极具前瞻性地思考了AI技术与法律结构之间的深层互动。他提出的问题尖锐且极具现实意义——如果人工智能具备越来越多的自主性,我们是否应该赋予它法律人格?一旦AI能作出决策,它应当承担何种法律责任?这些议题,恰恰也是我们在研究“社会责任人工智能”过程中所密切关注的核心问题。

书中对于“AI是否能成为权利主体”的讨论,与近期我们关于AI系统行为边界与责任机制的探讨不谋而合。陈教授没有简单地就这些复杂问题给出答案,而是通过梳理技术发展、法律制度演变和伦理辩论,构建出一个多维度的分析框架。他还提出,人工智能的发展不仅会对监管体系提出挑战,更重要的是,它是否可能促使我们重新定义“法律”的本质?

这本书让我意识到,人工智能的治理不只是技术和伦理的问题,更是一个推动法律体系自身变革的契机。如何建立起既能保护人类利益,又不压制技术发展的法律框架,是未来需要持续探索的重要方向。而陈教授的思考,为这条探索之路提供了坚实而富有哲思的起点。

“Societal AI: Research Challenges and Opportunities” Whitepaper

《社会责任人工智能:研究的挑战与机遇》白皮书

作者:微软亚洲研究院社会责任人工智能研究团队

“社会责任人工智能”这一方向的探索,始于七年前我们对推荐系统的责任性研究。从最初关注回音室、信息茧房、算法偏见等问题出发,我们逐渐扩展到模型可解释性、公平性与隐私保护。到了2022年底,大模型时代的到来彻底改变了我们的研究路径,我们意识到,许多旧的技术方法不再适用,反而需要在新的社会背景下重构问题的定义。

这份白皮书凝结了团队过去两年多时间里的观察与实践,提出了多个关键的研究问题,涵盖人工智能对教育、科研、就业、治理等方面的深刻影响。这不是一份结论性的报告,而是一份邀请,我们希望通过分享这些问题和思考,汇聚更多研究者,共同开拓这个新兴领域。我们相信,人工智能不只是一个工具,还是一面镜子,让我们重新审视人类社会的本质与未来的方向。

正如我们在白皮书最后所写:我们希望这项研究能为建设一个更和谐(harmonious)、协同(synergistic)和有韧性(resilient)的社会贡献一份力量——一个由人类与智能系统共建、共治、共生的未来。

白皮书下载链接:https://jokerchen.me/en-us/research/project/societal-ai/white-paper/

番外阅读

除了以上聚焦“社会责任人工智能”的读物,我还想借世界读书日的机会与大家分享几本近期陆续问世的、与微软有关的书籍。其中,既有已经广受欢迎的热门读物,也有我和微软亚洲研究院的同事们共同编纂、即将与大家见面的新书。

这些书籍的主题和内容各具特色。无论你翻开书页时带着怎样的期待——是了解宏观世界的变化,获得新知,还是仅仅品味不同的世界与人生——都能从中收获阅读的满足感。

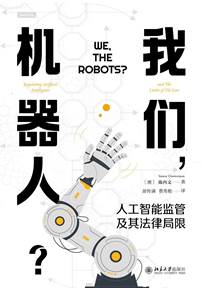

Source Code: My Beginnings

中文版:《源代码——比尔·盖茨首部自传》

作者:比尔·盖茨(Bill Gates)

比尔·盖茨在商业领域的辉煌成就为整个世界所知,但他的首部自传并非一本“微软成长史”。恰恰相反,盖茨在这本自传中向我们展示了他并不太为人所熟知的那段人生经历——他的童年和青年时期,温情的笔触带我们走进了一段别样的“他人故事”。

我们时常在影视作品中看到这样一种表现手法,悬念来自过程而非结局。故事一开始就告诉你结局,让你迫不及待地想知道为何如此。阅读《源代码》,就让我如同在观看这样的电影。我们都知道故事的走向,盖茨踏上改变世界的创业道路,一代传奇就此诞生。但这一切是如何发生的,盖茨如何成长为“后来”的他?又是哪些人、哪些事在不为人知的时间和地点推动了这一切…… 在这本书中盖茨将其和盘托出。

这份坦率让读者产生了更强的代入感,如同亲身走进了他的生活。通过这本书,你不仅能了解一个传奇人物的成长历程,也能从中获得启发与感悟。

The Coming Wave: Technology, Power, and the 21st Century’s Greatest Dilemma

中文版:《浪潮将至——技术、权力与未来的冲击》

作者:穆斯塔法·苏莱曼(Mustafa Suleyman)

如今,我们经常会将人工智能与过往的历次工业革命相提并论,这意味着越来越多的人意识到,人工智能的影响将远超技术本身。正因如此,关于技术对人类社会冲击的讨论显得尤为必要。

作为现任微软人工智能CEO,穆斯塔法·苏莱曼在2023年和2024年两次入选《时代》周刊发布的全球“百大AI影响力人物”榜单,他还曾是DeepMind的联合创始人之一。身处变革浪潮中心,苏莱曼将他多年的观察与思考凝萃于《浪潮将至》一书中,探讨新技术的力量如何创造巨大的繁荣,同时又会对现有的秩序基石带来怎样的冲击。

翻阅这本书时,我感到其中一些核心思想与我正在从事的“社会责任人工智能”研究有不少共鸣——技术的问题,往往需要从技术之外寻找答案。当然,《浪潮将至》所探讨的话题要宏大得多,苏莱曼对人工智能应用的想象力及其潜在危机与挑战的洞察,常常出乎我的意料,令人由衷赞叹。当攀登技术高峰成为人类本能,我们该为峰顶那前所未见的风景做好哪些准备?这本书将助你看到些许端倪。

《无界——透视微软创新研究之境》

作者:微软亚洲研究院

正如我们在“社会责任人工智能”的研究中所看到的,许多计算机技术领域的问题,其解决之道有赖于其他学科的支持与协作。可以确定的是,人工智能大发展的时代,也将是一个学科边界趋于消弭,不同领域相互融合、相辅相成的“无界”时代。

这些变化,对于任何学科来说,都可能带来一场研究与思维方法上的巨变,并由此催生出有别于以往的创新研究范式。此时,我们尤其需要开放的交流与分享,为彼此带来新的启发。

在2023年,微软亚洲研究院迎来建院25周年时,我们决定将近年来的经验、成果与思考集文成册,与所有志同道合的伙伴分享。包括周礼栋院长在内,来自微软亚洲研究院北京、上海和温哥华实验室的十余位同事参与了本书的编撰。大家从不同角度对人工智能、计算机及其交叉学科领域展开了深入探讨,分享各自的观点洞察与前沿展望,同时书中也涵盖了我们对研究文化的思考以及科研经验的总结梳理,希望能够为读者提供科研创新在方法论层面的参考与借鉴。

无论是与人工智能、计算机及其交叉学科领域有所交集的研究者,还是正在或即将开始学术生涯的进修者,亦或是仅仅对科研创新感兴趣的读者,我都衷心向你们推荐这本最新力作,并诚邀你们与微软亚洲研究院一起探索创新研究的新界域。

《无界——透视微软创新研究之境》5月上市,敬请期待!

最后,借助今年读书日的主题“阅读:通往未来的桥梁”,祝愿大家能够通过阅读,探索更加广阔的天地,点亮未来的创新之路!